吉卜力風格的影像是社會新陳代謝所需的「玩具層」。

它們讓人覺得安全,讓人們渴望未來,而不是害怕未來。[1]

❏ 引言

嘿,你最近過的好嗎?四月初去了義大利旅行兩週,本來帶著筆電想說不要落下每週發布的進度,但還是不敵旅途的疲憊,每天晚上碰到床就直接昏睡了。接下來會慢慢找回發文的節奏 (所以這篇本來是打算 4/7 發的)。

你也創建了屬於你的吉卜力風格照片嗎?至少我是跟風了,為了吉卜力還解封已退訂許久的 ChatGPT!

最近 GPT4-o 的更新,讓多模態的能力又更上了好幾層樓,圖像生成的指令跟隨越來越精準,輸出品質更是引起現象級的瘋潮。尤其以 Ghibli studio 風格的二創,排山倒海而來,甚至到了審美疲乏的程度。

有人說:如果宮崎駿知道 OpenAI 這樣搞,肯定會氣得跳腳;也有人質疑,這樣用 AI 生成類似宮崎駿風格的作品,不算侵權嗎?

今天我們來聊聊 AI 生成能力不斷升級的世界,著作權的意涵可能會如何演變,政策與技術如何在保護作者原創智財的同時,也鼓勵基於他人的迭代與創新。

.

📚 文章目錄

1. 為什麼這次的 AI 繪圖會引發熱潮?

2. 著作權到底保護什麼? 風格算嗎?

3. 對原創藝術家: 風雲變色的創作環境

4. 對普通人: 創意民主化的春天

5. 在 AI 時代重新思考智慧財產權? 🔍 工人智慧猜你也喜歡

請確認您已訂閱,以便每週都能收到新的文章,

並考慮與您認為可能會喜歡的朋友或同事分享 ...

❏ 為什麼這次的 AI 繪圖會引發熱潮?

✔ 套用大於生成

強調「套用」大於「生成」的策略,是成功擷取市場目光的關鍵!

AI 生成影像已經存在許久,為什麼這次 4o 的升級還能掀起滔天巨浪?

除了模型品質的提升,強調「套用」(將既有的事物進行轉化) 大於「生成」的策略,我認為是成功擷取市場目光的關鍵!

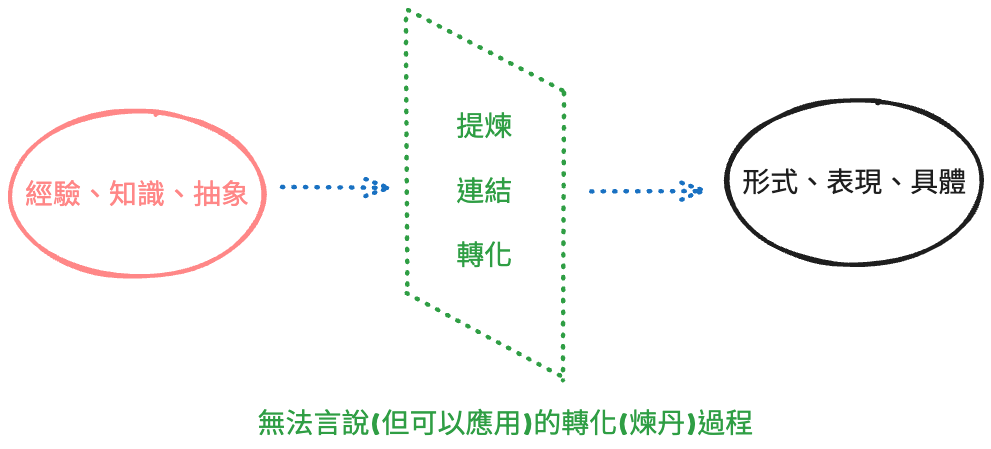

仔細檢視人類的創作過程 (如圖一),創作者將想法轉化成作品的過程 (中間綠色這段) 往往只能意會無法言傳。以「吉卜力風格」為例,究竟吉卜力風格具體代表什麼呢?柔和飽滿的色彩、手繪質感的線條、夢幻自然的構圖?

當我們希望將一張照片「吉卜力化」具體意味著什麼?中間那層轉化發生了什麼事情,很難用邏輯和語言描述。

我們不知道模型是如何學習到中間這層轉化的機理 (或其實模型也根本沒學到),但是 AI 丟出來的吉卜力化影像,卻能引起我們心中的共鳴:對!這就是我要的吉卜力風格。

難以言說但可以套用!

比起得透過精巧的魔法提示,在既有的照片上直接進行風格的套用,對普羅大眾來說更加親切有趣 (更多 4o 影像生成的應用請參考 這隻影片 和這個 prompt 收集)。

.

✔ 更細粒度的轉化能力

AI 擅長各種形式的產出已經不是什麼新鮮事,List、Markdown、Json 各種格式已經廣泛應用在各種文字整合場景。

影像當然也可以,比如你可以請他用 印象派的風格、卡通的風格、Cyberpunk 的風格,生成你所提供的場景。

但這次更新的恐怖之處在於:風格的認知粒度可以被切的如此之細 (你可以直接指定想要那位畫家、漫畫家的風格);風格的轉移成本幾乎降至零 (你不需要了解那些晦澀難懂的提示技巧,只需要簡單描述 或是 直接給他看一張原作做為參考)。

.

❏ 著作權到底保護什麼? 風格算嗎?

當大家在討論這些大量的吉卜力化影像是否對宮崎駿構成侵權時,宮崎駿或是吉卜力工作室似乎也沒有對外發出什麼聲明。我透過 Perplexity 研究了一下著作權:

著作權(Copyright)是一種法律保護,旨在保障創作者對其原創作品的權利。它適用於文學、藝術、科學等範疇的創作,包括書籍、音樂、電影、軟體、網路文章等。當作品完成並以有形形式固定時,著作權自動產生,無需登記。

值得注意的是:法院在認定抄襲時,會以「接觸」與「實質相似」作為判斷標準。也就是說,必須證明行為人有接觸過原作品的可能性,且其作品與原作在質與量上有高度相似。

那,風格是否在著作權的保護範圍內呢?

一般而言,著作權法保護的是「具體表達」,而非「概念」或「風格」本身。也就是說,單純模仿某位作者或藝術家的創作風格(如筆觸、色彩運用、語言節奏等),通常不構成抄襲,因為風格屬於抽象層次,不在著作權保護範圍內。

但若將某一創作風格用在相同主題,且表達手法極為具體、細節高度相似時,可能會被認定為對具體表達的重製或改作,進而構成侵權。例如:直接仿作某畫家的花卉畫風,並在同樣主題下重現其細節,這種情況下就有可能觸及著作權法的保護範圍。

仔細想想也合理,畢竟中間那段抽象轉化過程無法言說也無從定義,對於無法定義的東西當然就無從保護起了。

這麼看來,將自己的照片透過 ChatGPT 轉成吉卜力風格,貼到社群網路上分享,並不構成侵害著作權。

我們可以這樣想像:街頭上常會遇到幫遊客畫肖像化的藝人,假設這位藝人相當熟悉宮崎駿的電影作品 (他可能花了很多時間學習),然後你請他幫你畫一張吉卜力風格的半身像,半小時後他完成了,畫的唯妙唯肖,你覺得他侵權了嗎?

通常我們不會這麼覺得。

那麼,為何此次 AI 繪圖浪潮會引發相關疑慮呢?

想像一下這位街頭藝人,可以在一兩分鐘以內,讓你指定任何一個他之前從未接觸過的畫家,模仿該畫家的風格幫你繪製半身肖像畫。彷彿那位被模仿的作者一生的努力在一瞬間就被偷走了。換作你是那位原創作者,你會不會感到憤怒?

.

❏ 對原創藝術家: 風雲變色的創作環境

對原創藝術家來說,AI 的風格模仿能力可能會帶來多方面的衝擊:

潛在的版權問題和法律灰色地帶

目前法律對於 AI 生成作品的版權歸屬仍不明確。由於 AI 在圖像生成階段可能缺乏直接的人為干預,傳統的版權原則難以適用。

雖然風格本身不受版權保護但 AI 模型在訓練時可能使用了受版權保護的作品,這可能導致未經授權地模仿特定藝術家的風格,引發潛在的版權爭議1。

這使得 原創藝術家難以保護其獨特的風格不被 AI 系統輕易複製 (即使藝術家能透過聲明「No AI」禁令來保護自己的作品不被擅自用於模型訓練)。作品的貶值和原創性的質疑

如果任何人都可以通過簡單的文字提示生成具有特定藝術家風格的作品,這可能會讓原創藝術家投入大量時間和精力建立的風格和獨特性顯得不那麼珍貴 (藝術家並不害怕無關緊要。他們害怕的是稀釋2)。

觀眾可能會更傾向於追求「看起來很酷」的 AI 生成圖像,而不是欣賞原創藝術家作品背後的藝術意義和意圖。這可能會導致原創藝術家作品在市場上的價值降低,並讓他們的作品原創性受到質疑。

或者,另一個角度來看,原創作品本身所承載的故事才是未來時代更稀缺的珍寶。風格的挪用和文化盜竊

AI 對特定藝術風格的模仿可能被視為一種挪用行為。這種模仿可能不考慮原創藝術家作品中所蘊含的主題、價值觀和情感。例如,將溫和的吉卜力風格用於宣傳與其價值觀截然相反的政治或軍事目的,就被視為對藝術本身的冒犯。一些人甚至將這種 AI 風格模仿視為一種「文化盜竊」。市場競爭加劇和收入減少

AI 能夠快速且低成本地生成各種風格的圖像,可能會直接影響依賴特定風格進行創作的藝術家的生計。企業或個人可能會選擇使用 AI 生成的廉價圖像,而不是聘請原創藝術家進行創作。這使得原創藝術家在市場上的競爭更加激烈,可能導致他們的收入減少。對藝術家身份和藝術本質的衝擊

AI 的廣泛應用促使人們重新思考藝術的本質和藝術家的角色。當 AI 能夠在沒有直接人為干預的情況下生成作品時,誰應該被視為「作者」或「創造者」就成為一個複雜的問題。這可能會動搖傳統的藝術觀念,並對原創藝術家的身份認同產生影響。

.

❏ 對普通人: 創意民主化的春天

對於普通人來說,AI 的風格模仿能力可以提供多項好處:

降低創意表達的門檻

AI 讓沒有藝術技能的人也能以各種風格生成圖像。創意火花不再被技能或成本所限制。人們可以將自己的想法視覺化呈現,即使他們缺乏相關的專業知識。創造新形式的個人享受和藝術連結

以這波熱潮看來,人們在這個過程中找到了樂趣。這讓他們能「與對他們有意義的風格、感受或藝術作品建立連結」。這是一種有趣且引人入勝的方式來互動和欣賞不同的藝術風格。創意的民主化

AI 圖像生成可被視為邁向未來的一步,讓更多人「能夠以更多樣化的方式自由表達自己」。這種包容性可以帶來對藝術的更大欣賞,以及一個更具創意參與的社會。與未來技術的直覺互動

AI 風格模仿的趣味和簡單,讓一般大眾有機會體驗並熟悉先進的 AI 技術。人們得以「感受」未來的可能性,而不必完全理解技術細節。新形式行銷和提高藝術家知名度的潛力

雖然對於普通的個人創作而言不是直接好處,但特定風格的 AI 生成圖像的病毒式傳播可能會提高公眾對原創藝術家或工作室的認識,甚至可能為他們帶來版稅收入,如吉卜力工作室的例子所示。這可能間接使公眾受益,因為它支援了他們所喜愛的藝術和文化。

.

❏ 在 AI 時代重新思考智慧財產權?

當創新技術出現時,往往會顛覆部分既有價值,同時也創造出全新的價值。

從傳統著作權角度看,確實難找到完美平衡點,既保留創意民主化對普通人的價值,又為原創者提供適當補償。

回到實際商業層面,若僅是利用 AI 將個人照片套用各種風格與親友分享,不涉及商業用途,對原創者而言,我認為是利大於弊。這反映出其風格受到大眾喜愛,同時也有機會讓更多人認識原創作品。

但當涉及商業利益時,現有法律就顯得力不從心了。例如,利用 AI 模仿特定藝術家風格進行收費創作,或用這些創作傳播原作者不認同的價值觀。

對於前者,我認為影響有限。如果模仿的是知名藝術家,每個人都能自行生成類似作品,獲利益僅來自於資訊落差 (這種落差終將隨著競爭增加而消失)。若模仿的是不太知名的藝術家,可能也難以在市場上引起共鳴。因此,將特定藝術風格商業化,應該不是最需要關注的問題。

我認為更值得深入討論的是後者 — 例如,將溫和的吉卜力風格用於宣傳與其價值觀完全相反的政治或軍事目的。風格雖然只是表現的一部分,但它與作者想要傳達的價值觀及個人經歷有著某種程度的聯繫。若僅擷取其風格,移花接木至與之完全相反的價值觀上,並從中獲取利益 (不限於金錢利益),作為創作者必然感到被冒犯。

如何通過法律或技術機制來規範這種行為,是一個值得深思的重要議題。

~

最近從義大利回來,在欣賞了無數雕塑和教堂壁畫後,即使對這些藝術表現形式感到些許疲乏,但每當解說員講述作品背後的故事、藝術家的生平以及創作時的歷史背景,我依然被深深吸引。

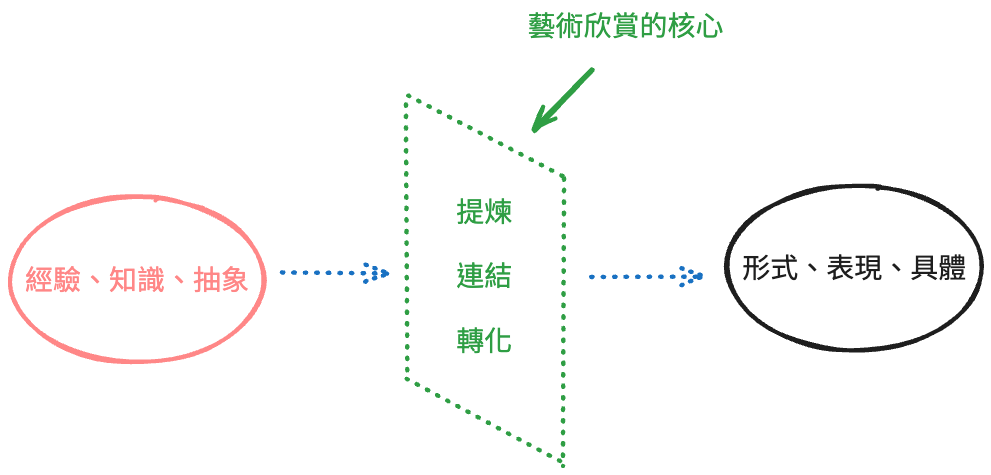

也許,AI 技術降低了具體表現形式的稀缺性,但藝術欣賞的核心始終在於那個難以言表的轉化過程:創作者的生平、歷史背景、情感抒發和故事講述。這些是 AI 難以複製的珍貴部分。

我相信,未來應該能發展出某種技術,為這個難以言明但確實需要保護的中間層提供保障 (將轉化過程具象化成可典藏的資產?)。

如果您覺得我這周寫的文章有用,請「讚」或「分享」這篇文章。

幫助其他可能覺得這篇文章同樣有用的人免費看到它 🫶

❏ 結語

隨著 AI 生成技術的飛速發展,我們正站在藝術創作與智慧財產權的十字路口。吉卜力風格影像的爆紅現象不僅展示了 AI 令人驚嘆的模仿能力,也揭示了我們對藝術本質的深層思考。

在這個全新的數位創作時代,「風格」的邊界變得愈發模糊。法律上,風格本身不受著作權保護;情感上,卻代表著創作者一生的心血與獨特視角。當 AI 能在幾秒鐘內「學會」宮崎駿數十年磨練的美學,我們不禁要問:技術進步與創作者權益如何共存?

或許答案不在於限制技術的發展,而在於重新定義價值所在。AI 可以模仿表面形式,卻難以複製藝術背後的故事、情感與生命經驗。真正珍貴的是那個「難以言說的轉化過程」— 藝術家如何將經驗與靈感轉化為作品的獨特旅程。

未來,我們需要發展出新的機制,既能保護創作者的核心價值,又能擁抱技術帶來的創造民主化。在 AI 生成藝術的浪潮中,也許我們將更加珍視原創作品背後的人性故事 — 那些 AI 永遠無法真正複製的部分。

當我們欣賞那些吉卜力風格的 AI 生成影像時,不妨也回頭重溫宮崎駿的經典作品,感受那份無法被演算法捕捉的靈魂與溫度。

~

🦥 parting thoughts 🦥

Coffee chat:如果想和我聊聊,歡迎預約《非正式閒聊》。無論是技術創新、團隊管理,或是個人成長 方面的話題,期待透過輕鬆愉快的對話,與各位交流分享、互相學習 🥳。

🔖 參考資料

[1] the revolution will be adorable -

[2] Are AI generated images copyright free? Can AI images be copyrighted? - https://www.caspa.ai/blog/are-ai-generated-images-copyright-free-can-ai-images-be-copyrighted

[3] The Complex World of Style, Copyright, and Generative AI - https://creativecommons.org/2023/03/23/the-complex-world-of-style-copyright-and-generative-ai/

[4] Editorial | The GPT-4 Studio Ghibli trend again reveals a horrible misappreciation for human-made art - https://pittnews.com/article/195406/opinions/editorial-the-gpt-4-studio-ghibli-trend-again-reveals-a-horrible-misappreciation-for-human-made-art/

[5] Image Generation on Steroids -

例如,美國概念藝術家卡菈·奧提茲(Karla Ortiz)等人控告 Stable Diffusion、Midjourney 等公司未經授權地將大量受保護的藝術品用於訓練,導致 AI 能產出與原作風格極為相近的圖像